投資を始めたいけど、家族の反対で最初の一歩が踏み出せなく困っていませんか?「投資」というと、難しそう、大損したら怖いなどのネガティブなイメージを持っている人もいます。では、投資はする必要がないのでしょうか?金利は低下し、十分な収入、退職金、年金がもらえる時代は終わり、自分で資産形成しないといけなくなりました。具体的にどのように変わったのか知り、投資の必要性について一緒に考えてみましょう。

投資を家族が反対!

投資は本当にする必要はあるの?

2021年1月29日

高金利時代は終わってしまった!その影響とは?

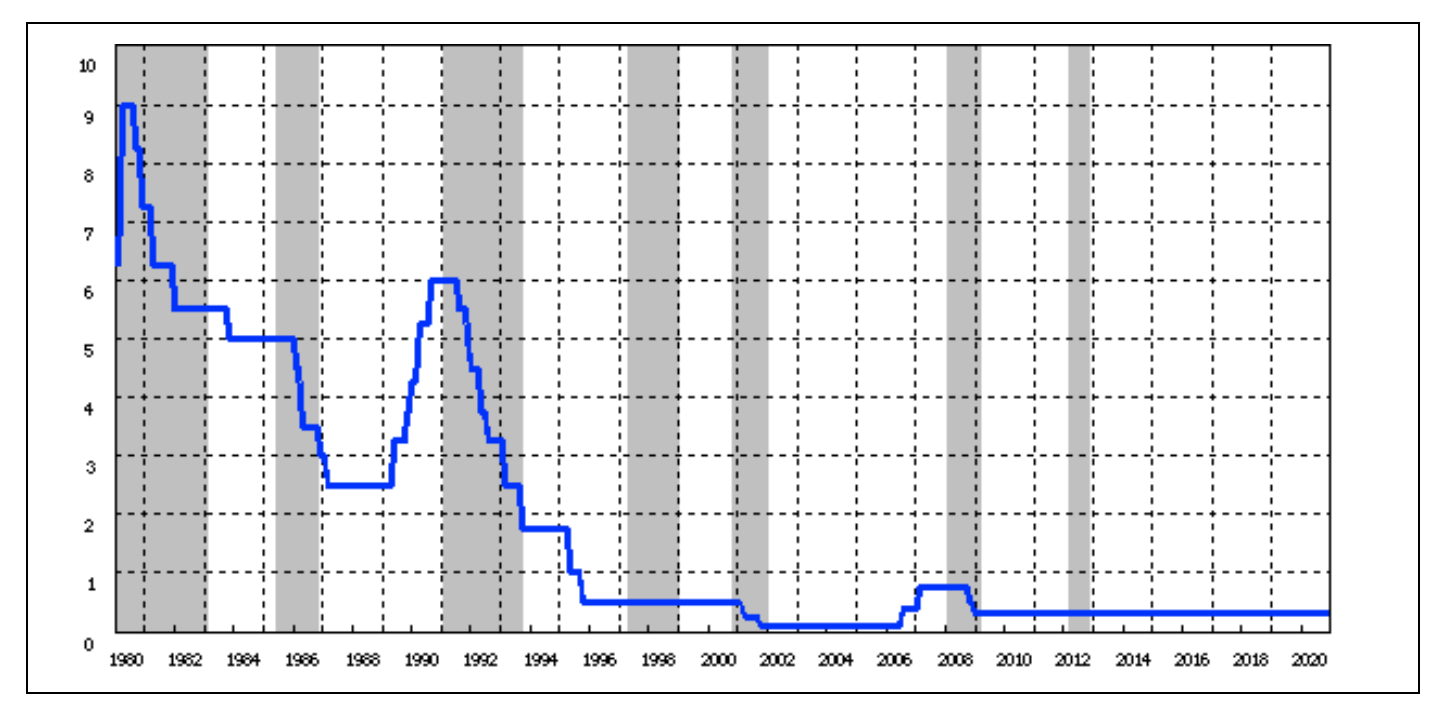

(日本銀行HP 時系列統計データ検索サイトより作成)

銀行に預けてもお金は増えない

上の表は、1980年から現在まで、日本銀行が金融機関に資金を貸し出す際の割引率および利率の推移です。(実際に私たちが、金融機関に預けている金利ではありませんが、同じような推移です)かつての金利は、10%近くあったため銀行に預けていればお金は増えていました。しかし、2020年現在の大手都市銀行の定期預金の金利は0.002%となっていて、預けていてもほとんど増えない状況は周知のことと思います。

貯蓄型保険でもお金は増えない

金利が高かったため、貯蓄型保険に加入していても資産は増える時代でした。バブル期に、終身保険や個人年金保険を契約している人は、「お宝保険」とまで言われています。

退職金や年金の運用成績も悪化

金利の低下によって、退職金や公的年金の運用成績も芳しくない状況です。そのため、退職金の金額が確定されている「確定給付年金」から、自分で運用していく「企業型DC」や「確定拠出年金(iDeCo)」に移行している企業が増えています。あなたの企業は、どうでしょうか。

金利の低下で、さまざまなところで影響が出ています。

収入は上がらないのに社会保険料や税金が増えている!

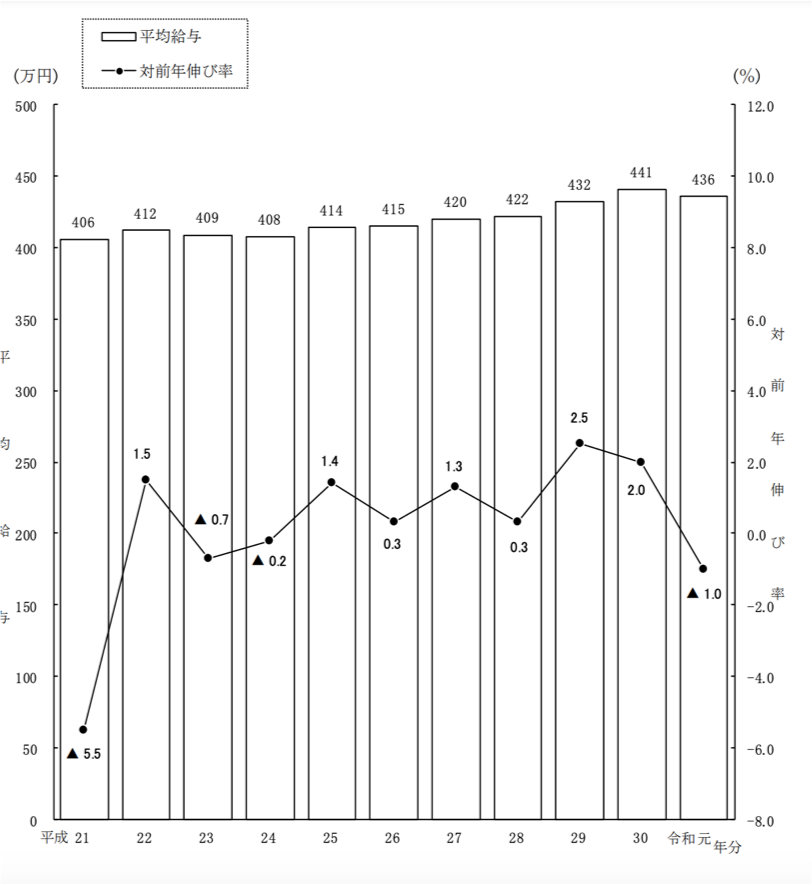

(国税庁HP「民間給与実態統計調査」令和1年より)

上の表を見てわかる通り、収入も横ばいか低下傾向です。さらに、収入が増えない中、社会保険料や税金は右肩上がりです。

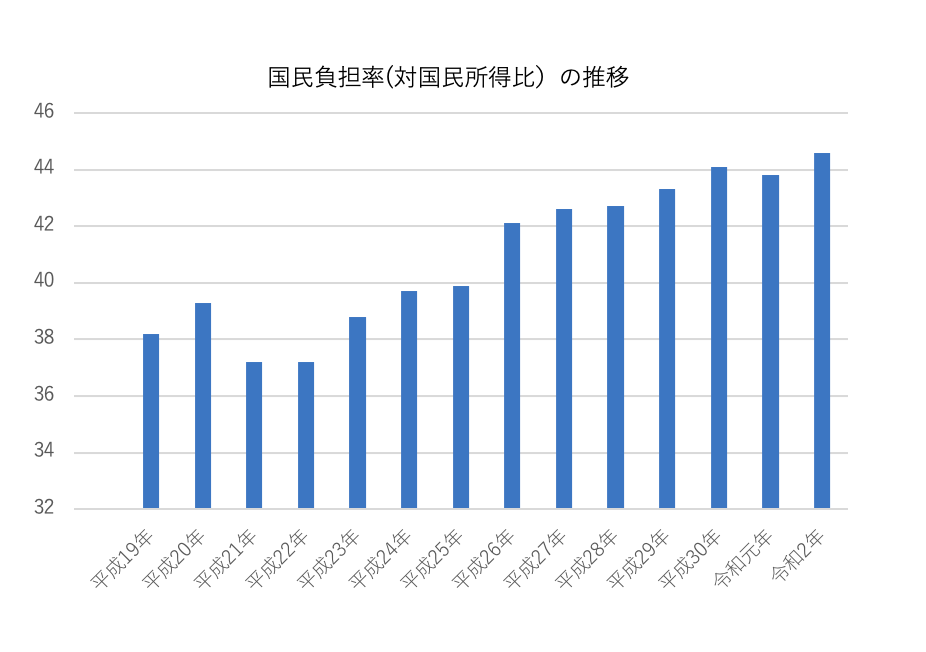

(財務省 令和2年度2020/2/26発表「国民負担率(対国民所得比)」より作成)

「国民負担率」とは、税金および、社会保険の負担の国民所得に対する比率のことを言います。平成19年は38.2%なのに対して、令和2年が44.6%となっています。収入の約半分近くもかかっているんですね。なお、グラフにはありませんが、昭和45年は24.3%でした。人口減少に伴って、今後も負担率は増加するのが想定されます。

やっぱり投資は怖い?危ない?

銀行に預けてお金が増える時代、定年までひとつの会社で働いていれば安心という時代は、終わりました。また、収入は増えないのに、税金や社会保障の負担の増加しているという背景からも、自分で資産を形成する投資の必要性が理解できると思います。しかし、それがわかっても投資は、怖い、危ないと思う方も少なくありません。では、どのようにしたら解決できるのでしょうか?

知識を得る

投資が怖い、危ないと思うのは知識がないからです。泳ぎ方を知らない人が、いきなり海で泳ぐことができないのと同じように、知識がないことを始めることは怖くて当然です。投資初心者でも始めやすいのは、つみたてNISAやiDeCoを利用して投資信託を定期的に同額積立てていくドルコスト平均法による投資です。投資にかかる手数料が抑えられていて、安全な商品に限定されています。

「どっちを選んだらいいの? つみたてNISAとiDeCoを徹底比較!」の記事で、カンタンな知識は得られますので参考にしてくださいね。

実際にやってみる

あとは実際に投資を始めることが大切です。最初は、資産の増減にハラハラしてしまうこともあります。もし、それが強いストレスであれば金額を減らして、ご自身がストレスなくできる金額を探ってみましょう。慣れたら金額を増やしていくといいでしょう。実際に始めることで、理解もより深まります。

筆者も、投資は怖い、危ないと考えていましたし、始めた頃は値動きにもドキドキして見ていましたが、少しずつ慣れてきました。投資をしないことがリスクの時代です。ぜひ、ご家族で投資を始めてくださいね。

(※本ページに記載されている情報は2020年12月23日時点のものです)